Ficha Técnica y Memoria del Proyecto

Jefe de diseño: Daniel Bermúdez, Diego Bermúdez, Ramón Bermúdez

Equipo de diseño: Paula Sopó, Santiago Izquierdo, Andrés Solano, Daniela Almansa, Juliana Gutièrrez.

Cliente: Fundación Universitaria de Popayán (FUP)

Urbanismo, Zonas exteriores y Paisajismo: Diego Bermúdez

Seguridad Humana: AGR

Asesoría Patrimonial: Juan Carlos Cancino

Renders: Ricardo López Arquitectos S.A.S

Texto: Paula Sopó, Andrés Solano

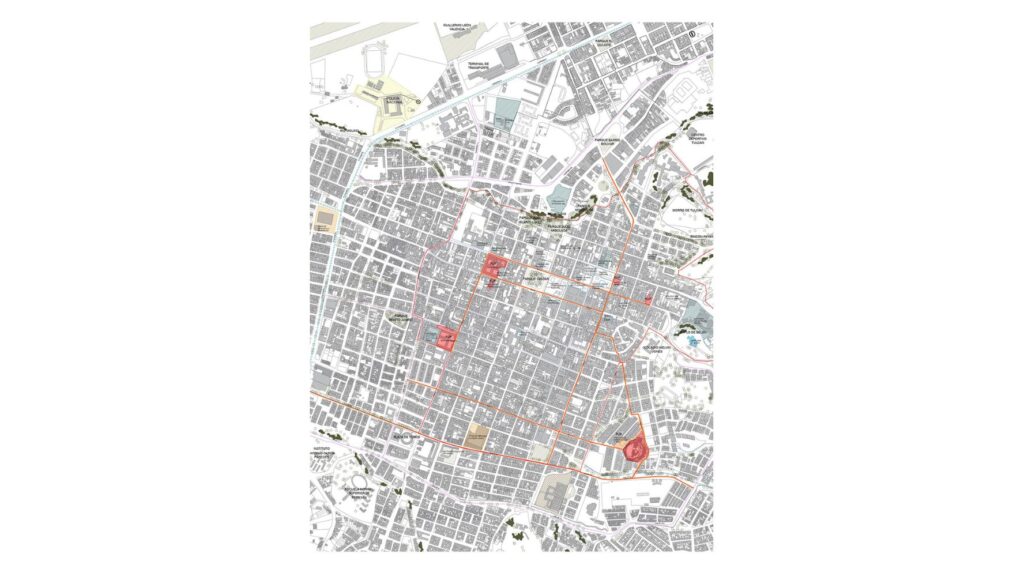

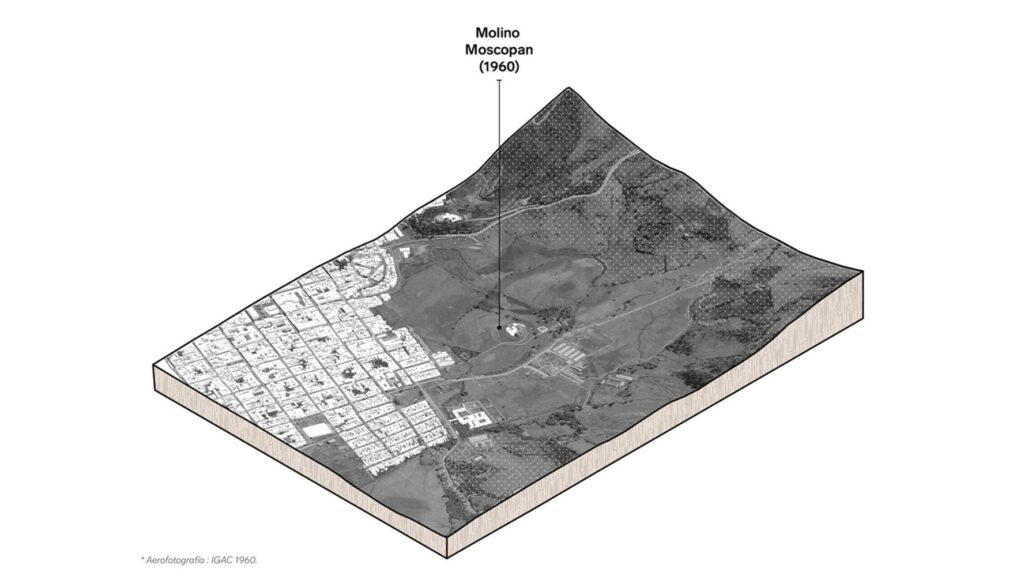

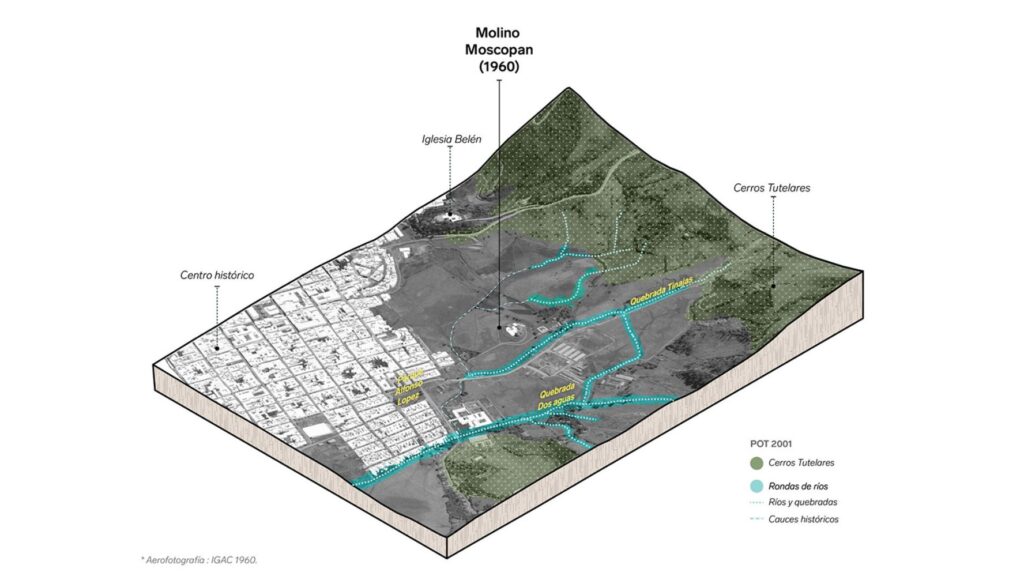

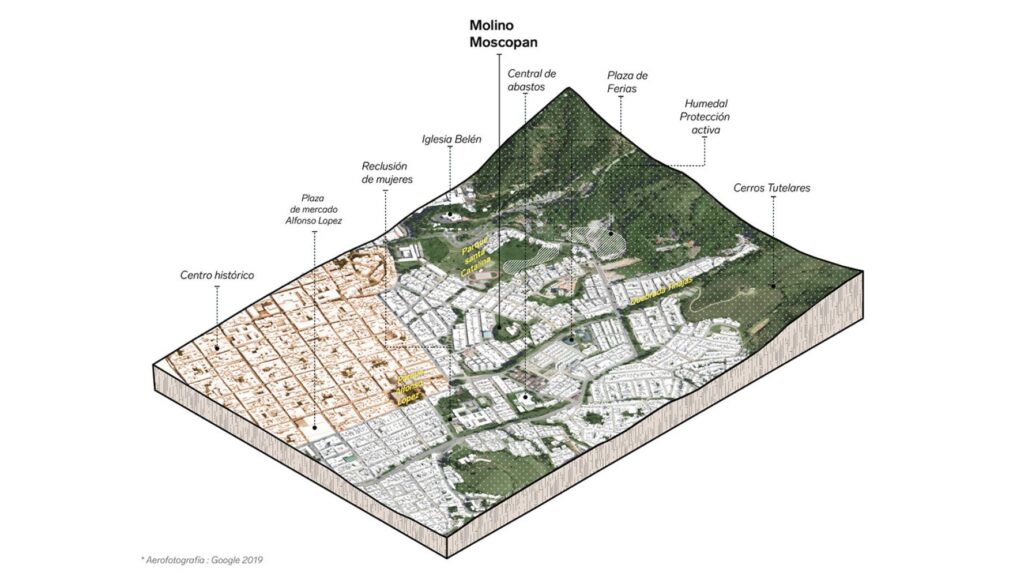

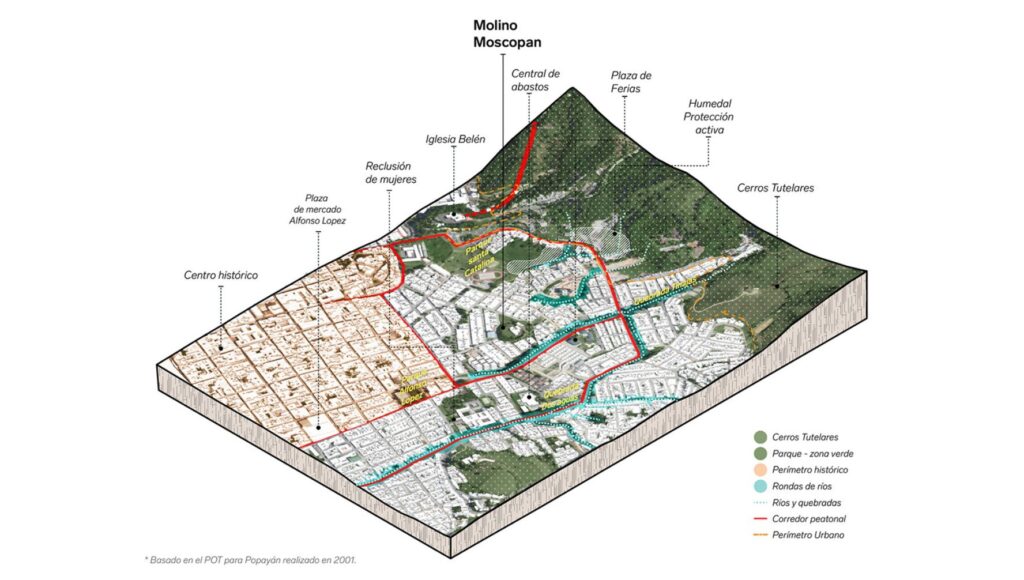

El proyecto para la nueva Facultad de arquitectura y arte de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP) parte de la rehabilitación y adecuación de una preexistencia que hace parte del imaginario colectivo de la ciudad, conocida como el Molino Moscopan. Construido en 1926, el molino fue la sede de la empresa procesadora de harina de trigo Moscopan, de ahí su nombre. Sin embargo, debido a una crisis durante los años 70s` el molino cerró sus puertas permanentemente provocando su deterioro con el paso de los años. A pesar de llevar más de 50 años abandonado y sobrevivir al terremoto de 1983, el molino aún se conserva junto a sus máquinas de madera importadas de Estados Unidos. Por otro lado, gracias a su cercanía al centro histórico de Popayán y al estar en un terreno que se eleva en relación a su contexto, el molino se ha convertido en un punto de referencia para los payaneses. Recientemente la FUP adquirió el predio con la idea de rehabilitar el edificio y construir la sede de Arquitectura y Artes.

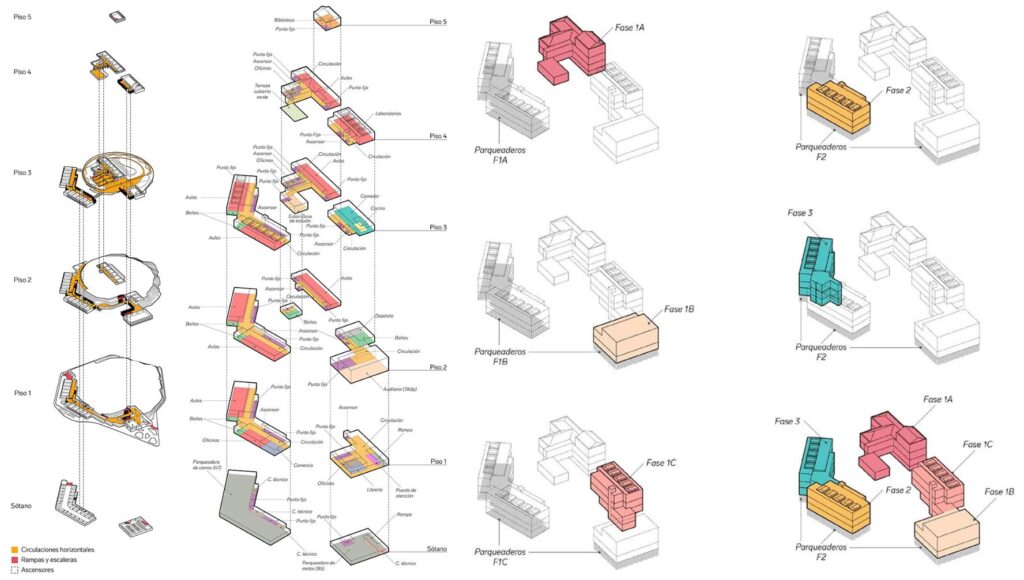

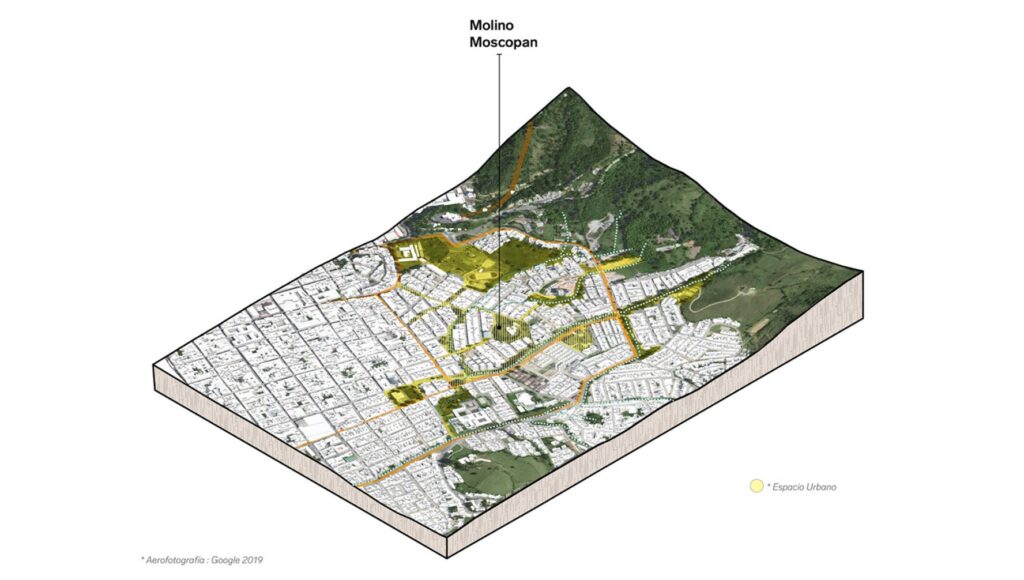

El proyecto se desarrolla en 3 fases. En primer lugar, se acomete la adecuación del entorno y el edificio existente, para esto se interviene la actual vía de acceso al molino para volverla peatonal y estructurante del nuevo campus, así como crear andenes , accesos vehiculares y una plaza de ingreso peatonal que organicen el borde del predio y su contacto con la ciudad circundante. Paralelo a esto se plantea la respectiva restauración y rehabilitación del Molino que albergará los talleres de arquitectura, las zonas de estudio y una biblioteca entre otros. Posteriormente se proyectan dos edificios nuevos. Uno junto a la plaza de acceso que tendrá la recepción, oficinas, una librería y un auditorio; y otro para los laboratorios y la cafetería. Finalmente, en las fases 2 y 3 se desarrollarán dos edificios de aulas.

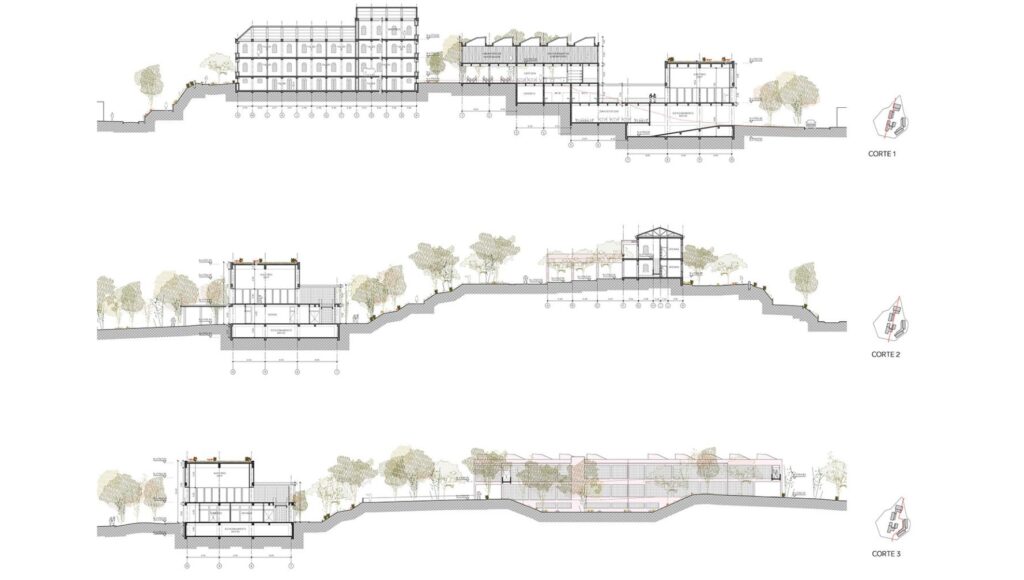

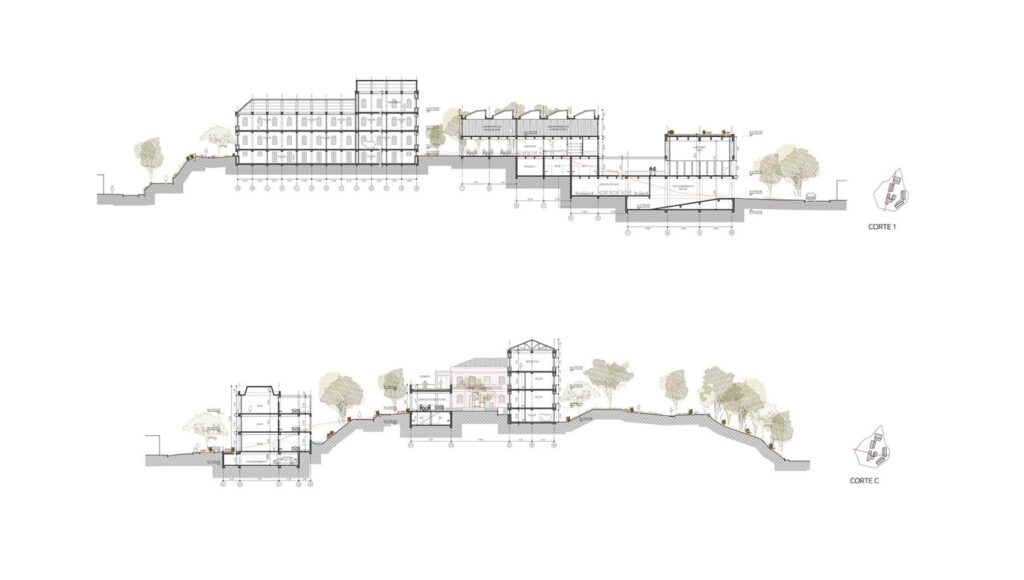

La implantación de los edificios nuevos está pensada de tal manera que no opaquen al molino y continúe siendo el elemento más visible del entorno. Por otro lado, el proyecto se desarrolla a partir de varios edificios sueltos como una manera de aprovechar topografía inclinada del terreno creando conexiones en diferentes niveles a través del espacio abierto. Para esto, se plantean una series de plazas, escaleras y zonas de circulación que cuentan con su propio programa complementario a las actividades de la universidad. Así mismo, todos los edificios se localizan en la trasera del edificio patrimonial con respecto a la visual desde el centro para preservar esa relación existente y aprovechar para construir un gran jardín vegetado en forma de oasis urbano.

En cuanto a su materialidad, Los nuevos edificios tendrán un material único en sus fachadas y dialogarán con el edificio patrimonial en su ritmo de aperturas y alturas generales. El límite entre el interior y el exterior de los edificios se plantea con fachadas en calados y persianas que permiten su ventilación natural, aprovechando el clima templado de la ciudad.

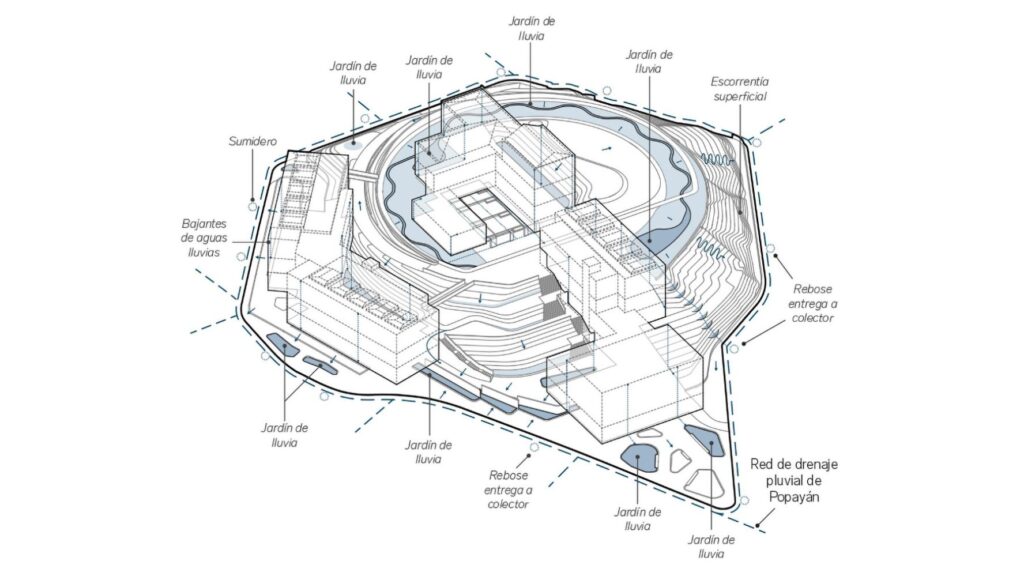

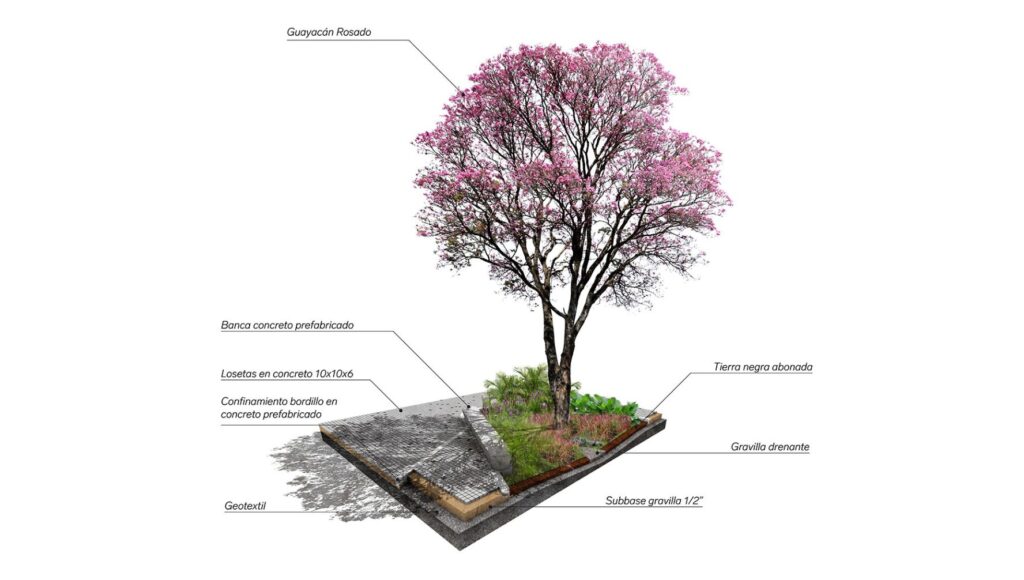

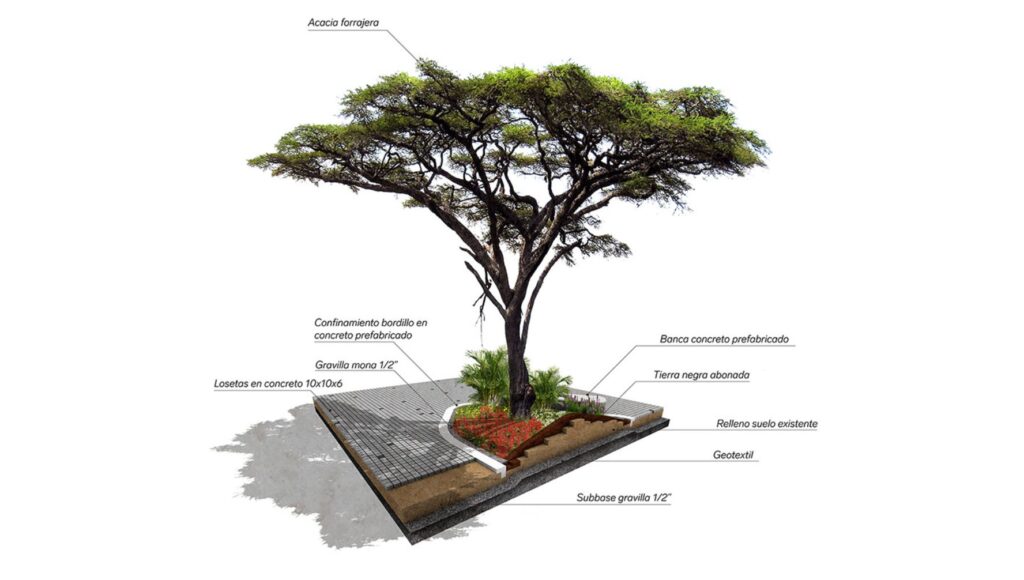

Las zonas exteriores del proyecto se desarrollan en 4 espacios importantes. El primero de ellos es la plaza de acceso que cuenta con una pérgola de transición hacia el interior, taludes y jardines de lluvia arborizados. El segundo corresponde a una plaza inclinada entre los edificios de aulas, el auditorio y el molino que permite una relación visual con el molino desde la calle y conecta los edificios en los niveles 1,2 y 3 mediante caminos y escaleras. El tercero es la escalinata de acceso al molino acompañada de una zona de estudio abierta, la cual funciona punto de encuentro entre el molino y la cafetería. Por último, se proyecta un jardín junto al molino, el cual contiene una gran zona de pradera, senderos con estaciones de contemplación y ejercicio pasivo, pista de trote y una serie de jardines de lluvia conectados a través de un arroyo.

Este pequeño proyecto resulta interesante dentro de la obra de Bermúdez Arquitectos porque deja de nuevo en evidencia una característica de su propuesta arquitectónica que busca integrarse y complementar el entorno, no a partir de una propuesta conservacionista o “museística”, sino muy por el contrario, con un claro interés por dotar a las edificaciones preexistentes de nuevas herramientas que les permitan seguir cumpliendo su función según las necesidades del momento. Este es un delicado proceso en el que se deben respetar y conciliar las características propias del edificio existente y de su entorno, con la incorporación de los nuevos requerimientos espaciales, estructurales o en este caso ambientales, que de esta manera asegurarán su refuncionalización y por consiguiente su conservación. Es un punto de inflexión importante frente a esa arquitectura de la modernidad que en su momento se fue cargando de contenidos cada vez más reactivos contra toda manifestación de conservadurismo formal. Origen de la consabida imposibilidad natural de hacer una arquitectura moderna integrada a contextos históricos, ya que su naturaleza se tenía que presentar como contrapuesta frente a ellos. En contraste, la posición de Bermúdez resulta antagónica y su trabajo se muestra muy efectivo al momento de intervenir contextos urbanos consolidados, como el campus de la Universidad de los Andes, situación que se explica por la aplicación juiciosa de las consideraciones técnicas, de uso y lugar que incorpora dentro del proceso de cada proyecto.

Con la determinación de conservar el inmueble, se tomó la decisión de mantener su apariencia exterior, adosándole un volumen circular semienterrado sobre el costado norte, en el que situó la nueva biblioteca. La biblioteca es de estantería abierta, con un mezanine y se ilumina cenitalmente. En la cubierta de esta situó un “techo verde”, que logra mimetizar con éxito la intervención, al tiempo que se integra y complementa el volumen existente.